Das Lied von der Glocke

„Das Lied von der Glocke“ soll hier in der unerschöpflichen Vielfalt seiner Klang-Farben und Farb-Tönen erklingen. Als Erstem gebührt es dem Märchendichter Hans Christian Andersen zu Worte zu kommen, der zu Friedrich Schillers 100. Geburtstag im Jahre 1859 dessen Leben märchenhaft vorüberziehen lässt:

Es war spät im Jahre, das rotgefärbte Weinlaub hing welk hinab, Regenschauer fielen und der kalte Wind wurde immer heftiger; für die Armen war es nicht die angenehmste Zeit. Es wurden finstere Tage, und finsterer noch war es in den alten kleinen Häusern. Eines davon lag mit dem Giebel nach der Straße zu, mit niedrigen Fenstern, ärmlich und gering anzusehen; und so war auch die Familie, die darin wohnte, aber brav und fleißig, mit Gottesfurcht in der Schatzkammer ihres Herzens. Noch ein Kind wollte der liebe Gott ihnen in Kurzem schenken. Die Stunde war gekommen, die Mutter lag in Angst und Wehen; da tönte vom nahen Kirchturm Glockenklang zu ihr herein, so tief, so festlich. Es war eine Feierstunde, und der Glockenschall erfüllte die Betende mit Andacht und Zuversicht. Ihre Gedanken erhoben sich mit inniger Liebe zu Gott, und in demselben Augenblicke gebar sie ihren kleinen Sohn und fühlte sich so unendlich froh und glücklich. Die Glocke auf dem Turme schien ihre Freude über Stadt und Land hinauszuläuten.

Zwei klare Kinderaugen blickten sie an und des Kleinen Haar leuchtete, als ob es vergoldet wäre. Mutter und Vater küssten es, und in ihre Bibel schrieben sie: „Den zehnten November 1759 schenkte Gott uns einen Sohn“; und später wurde hinzugefügt, dass er in der Taufe die Namen „Johann Christoph Friedrich“ erhielt. Und der Kleine wuchs, und auch die Welt wuchs um ihn.

Wohl zogen seine Eltern fort nach einer anderen Stadt; aber liebe Freunde blieben ihnen in dem kleinen Marbach, und deshalb kamen auch Mutter und Sohn eines Tages dorthin auf Besuch. Der Knabe war erst sechs Jahre alt, kannte aber gleichwohl schon einiges aus der Bibel und den frommen Psalmen. Er hatte bereits manchen Abend von seinem kleinen Rohrstuhl aus seinen Vater Gellerts Fabeln und Klopstocks Messias vorlesen hören.

Bei dem ersten Besuche in Marbach hatte sich die Stadt nicht sehr verändert; es war ja auch noch nicht so lange her, seitdem sie fortgezogen waren. Auf dem Kirchhofe waren neue Gräber hinzugekommen, und dort, unmittelbar an der Mauer, stand jetzt unten im Grase die alte Glocke, die von ihrer Höhe hinabgefallen war, einen Sprung bekommen hatte und nicht mehr läuten konnte; eine neue war bereits an ihre Stelle gekommen.

Auf den Schluss von Hans Christian Andersens „Schillerndem“ Märchen kommen wir am Ende dieser Seite zurück.

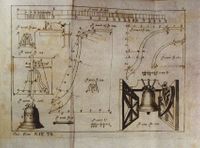

Schiller ging mit dem Sohn des Glockengießers Georg Friedrich Neubert in Ludwigsburg gemeinsam in die Lateinschule und hatte sicherlich Gelegenheit, beim Glockengießen zuzuschauen. Glockengießermeister Neubert aber war beim Glockengießer Tobias Schalch in Schaffhausen in die Lehre gegangen und hat die berühmte Münsterglocke gekannt. Ob er Schiller davon erzählt hat, wissen wir nicht. Im Jahre 1794 besuchte Schiller nochmals die Glockengießerei der Neuberts, wie uns die Familienchronik stolz berichtet. Auch in Rudolstadt, dem Heimatort seiner Frau, gab es eine Glockengießerei. Seine Schwägerin Caroline berichtet, dass Schiller oft dorthin gegangen sei, um, wie er sagte, von diesem Geschäft eine Anschauung zu gewinnen. Mit ihr sprach er schon im Jahre 1787 über ein „Glockengießerlied, von dem er sich eine besondere Wirkung erwarte“. Die Anfänge der aus 424 Versen oder Teiltönen – um in der Glockensprache zu bleiben – komponierten „Glocke“ dürfen wir im Jahre 1791 vermuten. Im Brief an seinen Freund Körner schreibt er:

Zu einem lyrischen Gedicht habe ich einen sehr begeisternden Stoff gefunden, den ich für meine schönsten Stunden zurücklege.

Von der Muse küssen ließ er sich dann wohl Mitte des Jahres 1797 in seinem Jenaer Gartenhäuschen. Der Weg von dort bis in den Musen-Almanach des Jahres 1800 war mit quälenden Selbstzweifeln und Diskursen gepflastert, die er mit Goethe, aber vor allem mit sich selbst, führte. Seine Kenntnisse über die Technik des Glockengusses entnahm er der 1788 in Brünn erschienenen "Oekonomisch-technologischen Enzyclopädie" von Krünitz, das bedeutendste Werk dieses Genres seiner Zeit. Aus Jena schreibt er im Juli 1797 an Goethe, dass er mit dem Glockengießerlied begonnen habe und in Krünitz Enzyklopädie studiere, wo ich sehr viel profitire. Dieses Gedicht liegt mir sehr am Herzen, es wird mir aber mehrere Wochen kosten, weil ich so vielerlei verschiedene Stimmungen dazu brauche und eine große Masse zu verarbeiten ist. Aus meiner projectirten Reise nach Weimar hat diese Woche nichts werden wollen, doch denke ich, sie in der nächsten auszuführen. Der Prolog ist jetzt noch auf Reisen; sobald er zurückkommt, schicke ich oder bringe ich ihn selbst. Leben Sie recht wohl. Meine Frau grüßt Sie schönstens.

Und Goethe antwortet:

Ihr Brief, den ich bei meiner Ankunft in Tübingen erhalten, verspricht mir, dass ein zweiter bald nachkommen solle, der aber bis jetzt ausgeblieben ist; wenn Sie nur noch für diesen Almanach mit der Glocke zu Stande kommen! Denn dieses Gedicht wird eins der vornehmsten und besonderen Zierden desselben sein.

Im Brief an Goethe vom 15. September 1797 philosophiert Schiller zunächst über das Wesen der schönen Künste und geht erst am Ende auf seine Glocke ein:

Das Lied von der Glocke habe ich bei meinem übeln Befinden nicht vornehmen können noch mögen. Indessen fanden sich doch noch allerlei Kleinigkeiten für den Almanach, die meinen Antheil an demselben beträchtlich machen. Ihre Briefe sind für uns reich beladene Schiffe und machen eine meiner besten Freuden aus.

Wenige Tage später folgt schon Schillers nächster Brief an Goethe:

Mein letzter Brief hat Ihnen schon gemeldet, dass ich die Glocke liegen lassen musste. Ich gestehe, dass mir dieses nicht so ganz unlieb ist. Denn indem ich diesen Gegenstand noch ein Jahr mit mir herumtrage und warmhalte, muss das Gedicht, welches wirklich keine kleine Aufgabe ist, erst seine wahre Reife erhalten. Auch ist dieses einmal das Balladenjahr, und das nächste hat schon ziemlich den Anschein, das Liederjahr zu werden, zu welcher Klasse auch die Glocke gehört.

Die weiteren Formarbeiten an der Glocke bereiteten Schiller so einiges Kopfzerbrechen, wie wir auch aus Goethes poetisch verschlüsselter Antwort vom Oktober 1797 erfahren:

Den Schluss des Almanachs hoffe ich noch in Zürich zu erhalten. Es wird recht gut sein, wenn der nächste Almanach reich an Liedern wird, und die Glocke muss nur umso besser klingen, als das Erz länger in Fluss erhalten und von Schlacken gereinigt ist.

Erst zwei Jahre später, im August des Jahres 1799, ist im Briefwechsel mit Goethe wieder von der Glocke die Rede. Und endlich am 29. September kann Schiller hörbar erleichtert über die Vollendung seines „Glockengießerliedes“, wie er es zunächst überschrieben hatte, berichten. Von Schlacken gereinigt, erscheint das „Lied von der Glocke“ im Musen-Almanach des Jahres 1800 in Weimar: „Die Lebenden rufe ich, Die Toten beklage ich, Die Blitze breche ich.“ Dieses Motto stellt Schiller seinem Lied von der Glocke voran. Dies ist die vom lateinischen ins Deutsche übersetzte Inschrift der berühmten Münsterglocke von Schaffhausen, die Schiller auch in der „Oekonomisch-Technologischen Encyklopädie“ von Krünitz lesen konnte:

Eine große Glocke ist auf dem Münster der Stadt Schaffhausen in der Schweiz befindlich, welche 1486 gegossen worden.

VIVOS VOCO – MORTUOS PLANGO – FULGURA FRANGO

Das Lied von der Glocke

Fest gemauert in der Erden

Steht die Form, aus Lehm gebrannt.

Heute muss die Glocke werden.

Frisch Gesellen, seid zur Hand.

Von der Stirne heiß

Rinnen muss der Schweiß,

Soll das Werk den Meister loben,

Doch der Segen kommt von oben.

Zum Werke, dass wir ernst bereiten,

Geziemt sich wohl ein ernstes Wort;

Wenn gute Reden sie begleiten,

Dann fließt die Arbeit munter fort.

So lasst uns jetzt mit Fleiß betrachten,

Was durch die schwache Kraft entspringt,

Den schlechten Mann muss man verachten,

Der nie bedacht, was er vollbringt.

Das ist's ja, was den Menschen zieret,

Und dazu ward ihm der Verstand,

Dass er im innern Herzen spüret,

Was er erschafft mit seiner Hand.

Nehmet Holz vom Fichtenstamme,

Doch recht trocken lasst es sein,

Dass die eingepresste Flamme

Schlage zu dem Schwalch hinein.

Kocht des Kupfers Brei,

Schnell das Zinn herbei,

Dass die zähe Glockenspeise

Fließe nach der rechten Weise.

Was in des Dammes tiefer Grube

Die Hand mit Feuers Hülfe baut,

Hoch auf des Turmes Glockenstube

Da wird es von uns zeugen laut.

Noch dauern wird's in späten Tagen

Und rühren vieler Menschen Ohr

Und wird mit dem Betrübten klagen

Und stimmen zu der Andacht Chor.

Was unten tief dem Erdensohne

Das wechselnde Verhängnis bringt,

Das schlägt an die metallne Krone,

Die es erbaulich weiterklingt.

Weiße Blasen seh ich springen,

Wohl! Die Massen sind im Fluss.

Lasst's mit Aschensalz durchdringen,

Das befördert schnell den Guss.

Auch von Schaume rein

Muss die Mischung sein,

Dass vom reinlichen Metalle

Rein und voll die Stimme schalle.

Denn mit der Freude Feierklange

Begrüßt sie das geliebte Kind

Auf seines Lebens erstem Gange,

Den es in Schlafes Arm beginnt;

Ihm ruhen noch im Zeitenschoße

Die schwarzen und die heitern Lose,

Der Mutterliebe zarte Sorgen

Bewachen seinen goldnen Morgen.-

Die Jahre fliehen pfeilgeschwind.

Vom Mädchen reißt sich stolz der Knabe,

Er stürmt ins Leben wild hinaus,

Durchmisst die Welt am Wanderstabe. Fremd kehrt er heim ins Vaterhaus,

Und herrlich, in der Jugend Prangen,

Wie ein Gebild aus Himmelshöhn, Mit züchtigen, verschämten Wangen Sieht er die Jungfrau vor sich stehn. Da fasst ein namenloses Sehnen Des Jünglings Herz, er irrt allein,

Aus seinen Augen brechen Tränen,

Er flieht der Brüder wilder Reihn.

Errötend folgt er ihren Spuren

Und ist von ihrem Gruß beglückt,

Das Schönste sucht er auf den Fluren,

Womit er seine Liebe schmückt.

O! zarte Sehnsucht, süßes Hoffen,

Der ersten Liebe goldne Zeit,

Das Auge sieht den Himmel offen,

Es schwelgt das Herz in Seligkeit.

O! dass sie ewig grünen bliebe, Die schöne Zeit der jungen Liebe!

Dieses Stäbchen tauch ich ein,

Sehn wir's überglast erscheinen, Wird's zum Gusse zeitig sen.

Jetzt, Gesellen, frisch!

Prüft mir das Gemisch,

Ob das Spröde mit dem Weichen

Sich vereint zum guten Zeichen. Denn wo das Strenge mit dem Zarten,

Wo Starkes sich und Mildes paarten,

Da gibt es einen guten Klang.

Drum prüfe, wer sich ewig bindet,

Ob sich das Herz zum Herzen findet!

Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang.

Lieblich in der Bräute Locken

Spielt der jungfräuliche Kranz,

Wenn die hellen Kirchenglocken

Laden zu des Festes Glanz.

Ach! des Lebens schönste Feier

Endigt auch den Lebensmai,

Mit dem Gürtel, mit dem Schleier

Reißt der schöne Wahn entzwei.

Die Leidenschaft flieht!

Die Liebe muss bleiben,

Die Blume verblüht,

Die Frucht muss treiben.

Der Mann muss hinaus

Ins feindliche Leben,

Muss wirken und streben

Und pflanzen und schaffen,

Erlisten, erraffen,

Muss wetten und wagen,

Das Glück zu erjagen.

Da strömet herbei die unendliche Gabe,

Es füllt sich der Speicher mit köstlicher Habe, Die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus.

Im Mittelpunkt der „Glocke“ steht der Glockengießer. Er führt uns durch das Gedicht. Er erklärt den Gesellen und uns das Glocken formen. Das Werden der Glocke, zu dem sich "ein ernstes Wort" geziemt, regt den Meister zu immer neuen, Betrachtungen über Leben und Tod, Gesellschaft und Staat an. Und wenn das Leben, wenn Staat und Gesellschaft sich ausweglosen Situationen gegenübersehen, „fließt die Arbeit munter fort“. Das Formen an der Glocke, wird zur Formarbeit am Leben. Die ersten Kommentare zum Lied von der Glocke waren dann auch fast ausnahmslos voll des Lobes. Wilhelm von Humboldt schreibt aus Paris an Schiller:

Es gibt gewisse Kunstwerke, die ich nordische nennen möchte, weil sie weder das Altertum, noch der Süden hätten hervorbringen können. Ein Muster dieser Gattung in ihrer höchsten idealischen Erweiterung möchte ich Ihr Lied von der Glocke nennen.

Und Christian Gottfried Körner schwärmt im Brief an seinen Freund Schiller:

Das Lied von der Glocke kann sich neben Deine vorzüglichsten Produkte stellen. Es ist ein Gepräge von deutscher Kunst darin.

Im gleichen Brief macht sich Körner einige Zeilen weiter über eine musikalische Aufführung der Glocke lustig.

Ich habe Dir noch Nachricht zu geben, wie der Baron Racknitz neulich eine Aufführung Deines Gedichts veranstaltet hat. Zwischen der Deklamation war Instrumentalmusik, ein Choral und Stücke aus Opern und andern Werken von verschiednen Meistern dazu komponiert. Die Musik war ein buntes Gemengsel und unterbrach zur Unzeit die Rede.

Der Schriftsteller und Philosoph August Wilhelm Schlegel beklagt kurz nach Erscheinen der Glocke die Schwatzhaftigkeit des Gedichts und spottet, dass Meister Schiller in seinem Lied von der Glocke das Wichtigste, nämlich den Klöppel vergessen habe. Der Kritik an der klöppellosen Glocke setzt der polnische Satiriker Alexander Moszkowski die Krone auf. Er macht sich im „Lied vom Glockenklöppel“ Ende des 19. Jahrhunderts über Schillers klöppellose Glocke lustig.

Als er kam zu dieser Stelle: „Friede sei ihr erst' Geläut' Äußerte der Altgeselle: Meister, Ihr seid zu zerstreut! Fertig, glaubtet Ihr, Wär' die Glocke hier, Und da habt Ihr unterdessen Ja den Klöppel ganz vergessen! Denn wo das Strenge mit dem Zarten, Wo Starkes sich und Mildes paarten, Da gibt es einen guten Klang; Drum prüfe, eh' die Zeit dahin ist, Ob in der Glock' ein Klöppel drin ist, Sonst weiß man deinem Werk nicht Dank. Gefährlich ist's, den Leu zu wecken, Verderblich ist des Nashorns Stoß, jedoch der schrecklichste der Schrecken, Das ist die Glocke, klöppellos.

Die kürzeste Spottversion zu Schillers Glocke ist auch schon über 100 Jahre alt.

Loch in Erde Bronze rin, Glocke fertig bim, bim, bim.

Aber nicht nur mit namhaften Spöttern hatte Schillers Glocke zu kämpfen, auch mit einigen Schauspielern. Besser gesagt, einige Schauspieler kämpften mit der Glocke. Thomas Mann berichtet von einer amüsanten Begegnung während eines Badeaufenthaltes in Travemünde. Dort hörte er „Das Lied von der Glocke“ von einem bekannten Hofschauspieler vorgetragen. Danach notiert Thomas Mann in sein Tagebuch:

Der einzige im Saal, der Schillers Glocke nicht kannte, war der vortragende Hofschauspieler.

Der Bruder von August Wilhelm, der Philosoph Friedrich Schlegel ließ sich auch nicht lange bitten. Er läutet mit seiner Glocke-Parodie schon wenige Jahre nach Erscheinen vom Lied der Glocke im Musenalmanach, den satirischen Einfallsreichtum ganzer Schülergenerationen ein:

Ehret die Frauen! Sie stricken die Strümpfe, /

Wohlig und warm, zu durchwaten die Sümpfe, /

Flicken zerrissene Pantalons aus; /

Kochen dem Manne die kräftigen Suppen, /

Putzen den Kindern die niedlichen Puppen, /

Halten mit mäßigem Wochengeld aus.

Kein Vers aber musste so oft für Parodien herhalten wie „die züchtige Hausfrau“. Und so lästerte auch Caroline Schlegel in musischen Arbeitskreisen der Jenaer Frühromantik trefflich über Schillers Glocke:

Über ein Gedicht von Schiller, das Lied von der Glocke, sind wir heute fast von den Stühlen gefallen vor Lachen. Die Glocke hat uns an einem schönen Mittag mit Lachen vom Tisch weg fast unter den Tisch gebracht. Die Glocke ließe sich herrlich parodieren.

Und drinnen waltet Die züchtige Hausfrau,

Die Mutter der Kinder,

Und herrschet weise

Im häuslichen Kreise,

Und lehret die Mädchen

Und wehret den Knaben,

Und reget ohn Ende

Die fleißigen Hände,

Und mehrt den Gewinn

Mit ordnendem Sinn.

Und füllet mit Schätzen die duftenden Laden,

Und dreht um die schnurrende Spindel den Faden,

Und sammelt im reinlich geglätteten Schrein

Die schimmernde Wolle, den schneeigten Lein,

Und füget zum Guten den Glanz und den Schimmer,

Und ruhet nimmer.

Und der Vater mit frohem Blick

Von des Hauses weitschauendem Giebel

Überzählet sein blühendes Glück,

Siehet der Pfosten ragende Bäume

Und der Scheunen gefüllte Räume

Und die Speicher, vom Segen gebogen,

Und des Kornes bewegte Wogen,

Rühmt sich mit stolzem Mund:

Fest, wie der Erde Grund,

Gegen des Unglücks Macht

Steht mit des Hauses Pracht!

Doch mit des Geschickes Mächten

Ist kein ewger Bund zu flechten,

Und das Unglück schreitet schnell.

Wohl! nun kann der Guss beginnen,

Schön gezacket ist der Bruch.

Doch bevor wir's lassen rinnen,

Betet einen frommen Spruch!

Stoßt den Zapfen aus!

Gott bewahr das Haus!

Rauchend in des Henkels Bogen

Schießt's mit feuerbraunen Wogen.

Wohtätig ist des Feuers Macht,

Wenn sie der Mensch bezähmt, bewacht,

Und was er bildet, was er schafft,

Das dankt er dieser Himmelskraft,

Doch furchtbar wird die Himmelskraft,

Wenn sie der Fessel sich entrafft,

Einhertritt auf der eignen Spur

Die freie Tochter der Natur.

Wehe, wenn sie losgelassen

Wachsend ohne Widerstand

Durch die volkbelebten Gassen

Wälzt den ungeheuren Brand!

Denn die Elemente hassen

Das Gebild der Menschenhand.

Aus der Wolke

Quillt der Segen,

Strömt der Regen,

Aus der Wolke, ohne Wahl,

Zuckt der Strahl!

Hört ihr's wimmern hoch vom Turm?

Das ist Sturm!

Rot wie Blut

Ist der Himmel,

Das ist nicht des Tages Glut!

Welch Getümmel

Straßen auf!

Dampf wallt auf!

Flackernd steigt die Feuersäule,

Durch der Straße lange Zeile

Wächst es fort mit Windeseile,

Kochend wie aus Ofens Rachen

Glühn die Lüfte, Balken krachen,

Pfosten stürzen, Fenster klirren,

Kinder jammern, Mütter irren,

Tiere wimmern

Unter Trümmern,

Alles rennet, rettet, flüchtet,

Taghell ist die Nacht gelichtet,

Durch der Hände lange Kette

Um die Wette

Fliegt der Eimer, hoch im Bogen

Sprützen Quellen, Wasserwogen.

Heulend kommt der Sturm geflogen,

Der die Flamme brausend sucht.

Prasselnd in die dürre Frucht Fällt sie in des Speichers Räume In der Sparren dürre Bäume Und als wollte sie im Wehen Mit sich fort der Erde Wucht

Reißen, in gewaltger Flucht,

Wächst sie in des Himmels Höhen

Riesengroß!

Hoffnungslos

Weicht der Mensch der Götterstärke,

Müßig sieht er seine Werke

Und bewundernd untergehn.

Leergebrannt

Ist die Stätte,

Wilder Stürme rauhes Bette,

In den öden Fensterhöhlen

Wohnt das Grauen,

Und des Himmels Wolken schauen

Hoch hinein.

Einen Blick

Nach dem Grabe

Seiner Habe

Sendet noch der Mensch zurück -

Greift fröhlich dann zum Wanderstabe.

Was Feuers Wut ihm auch geraubt,

Ein süßer Trost ist ihm geblieben,

Er zählt die Häupter seiner Lieben,

Und sieh! ihm fehlt kein teures Haupt.

In die Erd ist's aufgenommen,

Glücklich ist die Form gefüllt,

Wird's auch schön zutage kommen,

Dass es Fleiß und Kunst vergilt?

Wenn der Guss misslang?

Wenn die Form zersprang?

Ach! vielleicht indem wir hoffen,

Hat uns Unheil schon getroffen.

Dem dunkeln Schoß der heilgen Erde

Vertrauen wir der Hände Tat,

Vertraut der Sämann seine Saat

Und hofft, dass sie entkeimen werde

Zum Segen, nach des Himmels Rat.

Noch köstlicheren Samen bergen

Wir trauernd in der Erde Schoß

Und hoffen, dass er aus den Särgen

Erblühen soll zu schönerm Los.

Von dem Dome, Schwer und bang,

Tönt die Glocke Grabgesang.

Ernst begleiten ihre Trauerschläge

Einen Wandrer auf dem letzten Wege.

Ach! die Gattin ist's, die teure,

Ach! es ist die treue Mutter,

Die der schwarze Fürst der Schatten

Wegführt aus dem Arm des Gatten,

Aus der zarten Kinder Schar,

Die sie blühend ihm gebar,

Die sie an der treuen Brust

Wachsen sah mit Mutterlust -

Ach! des Hauses zarte Bande

Sind gelöst auf immerdar,

Denn sie wohnt im Schattenlande,

Die des Hauses Mutter war,

Denn es fehlt ihr treues Walten,

Ihre Sorge wacht nicht mehr,

An verwaister Stätte schalten

Wird die Fremde, liebeleer.

Wilhelm von Humboldt ließ „Das Lied von der Glocke“ nicht mehr los. Noch 30 Jahre nach seinem Abdruck im Musenalmanach des Jahres 1800 setzt er sich mit diesem Werk auseinander und kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. In seinem fünfbändigen Werk schreibt er, dass das Lied von der Glocke die wundervollste Beglaubigung vollendeten Dichtergenies sei.

In keiner Sprache ist mir ein Gedicht bekannt, das in einem so kleinen Umfang einen so weiten poetischen Kreis eröffnet, die Tonleiter aller tiefsten menschlichen Empfindungen durchgeht und auf ganz lyrische Weise das Leben mit seinen wichtigsten Ereignissen und Epochen wie ein durch natürliche Gränzen umschlossenes Epos zeigt.

Bei der Sitzung der königlichen Akademie der Wissenschaften zum 100. Geburtstag von Schiller lobt Jakob Grimm das unvergleichliche Gedicht als nationales Symbol der Einheit, dem andere Völker nichts an die Seite zu stellen haben. Schiller war als Dichter von Freiheit und Gleichheit in hohen Ehren.

Das Lied von der Glocke sorgt auch noch in unseren Tagen für Diskussionsstoff in prominenter Runde. Hans Magnus Enzensberger ließ in der Schillerausgabe für den Insel-Verlag im Jahr 1966 „Das Lied von der Glocke“ einfach weg. Er hielt es für entbehrlich und spottete:

Einem schlechten Gedicht ist, so wenig wie einer schlechten Glocke, mit „guten Reden“ aufzuhelfen.

Marcel Reich-Ranicki widerspricht dieser undifferenzierten Kritik und Ablehnung durch Enzensberger:

Die „Glocke“ oder die „Bürgschaft“, Dichtungen also, aus der das deutsche Bürgertum seine Lebensmaximen anderthalb Jahrhunderte lang zu beziehen gewohnt war, habe es – wie immer man diese Verse beurteilen mag – auf jeden Fall verdient, dem zweiten oder, meinetwegen, dem hundertsten Blick ausgesetzt zu werden. Ein Herausgeber, der diese und ähnliche Balladen kurzerhand entfernt, macht sich, befürchte ich, seine Aufgabe zu leicht.

Bis die Glocke sich verkühlet Lasst die strenge Arbeit ruhn,

Wie im Laub der Vogel spielet,

Mag sich jeder gütlich tun.

Winkt der Sterne Licht,

Ledig aller Pflicht

Hört der Pursch die Vesper schlagen,

Meister muss sich immer plagen.

Munter fördert seine Schritte

Fern im wilden Forst der Wandrer

Nach der lieben Heimathütte.

Blökend ziehen

Heim die Schafe,

Und der Rinder

Breitgestirnte, glatte Scharen

Kommen brüllend,

Die gewohnten Ställe füllend.

Schwer herein

Schwankt der Wagen,

Kornbeladen,

Bunt von Farben

Auf den Garben

Liegt der Kranz,

Und das junge Volk der Schnitter

Fliegt zum Tanz.

Markt und Straße werden stiller,

Um des Lichts gesellge Flamme

Sammeln sich die Hausbewohner,

Und das Stadttor schließt sich knarrend.

Schwarz bedecket

Sich die Erde,

Doch den sichern Bürger schrecket

Nicht die Nacht,

Die den Bösen grässlich wecket, Denn das Auge des Gesetzes wacht.

Heilge Ordnung, segenreiche

Himmelstochter, die das Gleiche

Frei und leicht und freudig bindet,

Die der Städte Bau begründet,

Die herein von den Gefilden

Rief den ungesellgen Wilden,

Eintrat in der Menschen Hütten,

Sie gewöhnt zu sanften Sitten

Und das teuerste der Bande

Wob, den Trieb zum Vaterlande!

Tausend fleißge Hände regen,

helfen sich in munterm Bund,

Und in feurigem Bewegen

Werden alle Kräfte kund.

Meister rührt sich und Geselle

In der Freiheit heilgem Schutz.

Jeder freut sich seiner Stelle,

Bietet dem Verächter Trutz.

Arbeit ist des Bürgers Zierde,

Segen ist der Mühe Preis,

Ehrt den König seine Würde,

Ehret uns der Hände Fleiß.

Holder Friede, Süße Eintracht,

Weilet, weilet Freundlich über dieser Stadt!

Möge nie der Tag erscheinen,

Wo des rauhen Krieges Horden

Dieses stille Tal durchtoben,

Wo der Himmel,

Den des Abends sanfte Röte

Lieblich malt,

Von der Dörfer, von der Städte

Wildem Brande schrecklich strahlt!

Schiller war überzeugt, die Freiheit habe im ausgehenden 18. Jahrhundert einen entscheidenden Sieg errungen: Die amerikanische Revolution war geglückt und viele Kolonien hatten sich von ihren Feudalherren befreit. Zu Anfang verfolgte Schiller die Französische Revolution mit großer Anteilnahme und Hoffnungen. Und die französische Nationalversammlung erhob im August 1792 „Monsieur Giller“ zum Ehrenbürger der Französischen Revolution. Schiller erfuhr von dieser Ehrung zunächst aus den Zeitungen. Die Ernennungsurkunde erreichte ihn erst im Jahre 1798, „aus dem Reich der Toten“, wie er sarkastisch feststellte. Denn alle Revolutionäre, welche die Urkunde unterschrieben hatten, waren beim Läuten der Emmanuel von Notre Dame längst selbst der Guillotine zum Opfer gefallen. Aber nur wenige Monate, nachdem die Revolutionäre den Dichter der „Glocke“ zu ihrem Ehrenbürger erhoben, vernichteten diese die von Schiller so hoch besungenen Glocken in einem bis dahin nicht gekannten Ausmaß. 100.000 Glocken wurden von den Glockentürmen geholt und zerstört, auch die durch Victor Hugo im Glöckner von Notre Dame bekannt gewordene Lieblingsglocken von Quasimodo, Marie.

Nun zerbrecht mir das Gebäude,

Seine Absicht hat's erfüllt,

Dass sich Herz und Auge weide

An dem wohlgelungnen Bild.

Schwingt den Hammer, schwingt,

Bis der Mantel springt,

Wenn die Glock soll auferstehen,

Muss die Form in Stücke gehen.

Der Meister kann die Form zerbrechen Mit weiser Hand, zur rechten Zeit,

Doch wehe, wenn in Flammenbächen

Das glühnde Erz sich selbst befreit!

Blindwütend mit des Donners Krachen

Zersprengt es das geborstne Haus,

Und wie aus offnem Höllenrachen

Speit es Verderben zündend aus;

Wo rohe Kräfte sinnlos walten,

Da kann sich kein Gebild gestalten,

Wenn sich die Völker selbst befrein,

Da kann die Wohlfahrt nicht gedeihn.

Weh, wenn sich in dem Schoß der Städte

Der Feuerzunder still gehäuft,

Das Volk, zerreißend seine Kette,

Zur Eigenhilfe schrecklich greift!

Da zerret an der Glocken Strängen

Der Aufruhr, dass sie heulend schallt

Und, nur geweiht zu Friedensklängen,

Die Losung anstimmt zur Gewalt. Freiheit und Gleichheit! hört man schallen,

Der ruhge Bürger greift zur Wehr,

Die Straßen füllen sich, die Hallen,

Und Würgerbanden ziehn umher,

Da werden Weiber zu Hyänen

Und treiben mit Entsetzen Scherz,

Noch zuckend, mit des Panthers Zähnen,

Zerreißen sie des Feindes Herz.

Nichts Heiliges ist mehr, es lösen

Sich alle Bande frommer Scheu,

Der Gute räumt den Platz dem Bösen,

Und alle Laster walten frei.

Gefährlich ist's, den Leu zu wecken,

Verderblich ist des Tigers Zahn,

Jedoch der schrecklichste der Schrecken,

Das ist der Mensch in seinem Wahn. Weh denen, die dem Ewigblinden Des Lichtes Himmelsfackel leihn! Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden

Und äschert Städt und Länder ein.

Freude hat mir Gott gegeben! Sehet Wie ein goldner Stern Aus der Hülse, blank und eben, Schält sich der metallne Kern.

Von dem Helm zum Kranz

Spielt's wie Sonnenglanz,

Auch des Wappens nette Schilder

Loben den erfahrnen Bilder. Herein! herein! Gesellen alle, schließt den Reihen, Dass wir die Glocke taufend weihen, Concordia soll ihr Name sein, Zur Eintracht, zu herzinnigem Vereine Versammle sich die liebende Gemeine.

Als Friedrich Schiller nach langer, schwerer Krankheit am 9. Mai 1805 im Alter von 46 Jahren starb, läuteten die bis heute erhaltenen Glocken der Schlosskirche in Weimar. Johann Wolfgang von Goethe war tief getroffen und erschüttert über Schillers Tod. Er schrieb einen Epilog zur Aufführung von Schillers Glocke für eine Feier am 10. August 1805, die er am Hoftheater in Weimar wiederholen ließ.

Freude dieser Stadt bedeute,

Friede sey ihr erst Geläute!

Und so geschah's! Dem friedenreichen Klange

Bewegt' sich neu das Land und segenbar.

Ein frisches Glück erschien; im Hochgesange

Begrüßten wir das junge Fürstenpaar;

Im Vollgewühl, im lebensregen Drange

Vermischte sich die thät'ge Völkerschaar,

Und festlich ward an die geschmückten Stufen

Die Huldigung der Künste vorgerufen.

Da hör' ich schreckhaft mitternächt'ges Läuten,

Das dumpf und schwer die Trauertöne schwellt.

Ist's möglich? soll es unsern Freund bedeuten?

An dem sich jeder Wunsch geklammert hält.

Den Lebenswürd'gen soll der Tod erbeuten?

Ach! wie verwirrt solch ein Verlust die Welt!

Ach! was zerstört ein solcher Riß den Seinen!

Nun weint die Welt, und sollten wir nicht weinen?

Wir haben mit Hans Christian Andersens „Schillerndem Märchen“ unsere klingende, lyrische und prosaische Bilderreise rund um „Das Lied der Glocke“ eingeläutet. Andersen hat uns erzählt, wie die Kirchenglocke von Marbach Schiller in dieser Welt begrüßte und dass sie Jahre später vom Kirchturm gefallen war und zerbrochen sei:

Und in die Form floss das glühende Erz, die alte Kirchenglocke niemand dachte an ihre Heimat, niemand an ihr verhalltes Klingen; die Glocke floss mit in die Form und bildete das Haupt und die Brust der Statue, die jetzt enthüllt in Stuttgart vor dem alten Schlosse steht, auf jenem Platze, wo er, den sie vorstellt, zu Lebzeiten einherging unter Kampf und Streben, unter dem Drucke der Welt, er, der Knabe von Marbach, der Zögling der Karlsschule, der Flüchtling, Deutschlands großer unsterblicher Dichter, der von dem Befreier der Schweiz und Frankreichs gottbegeisterter Jungfrau sang.

Es war ein sonniger Tag, Fahnen wehten von den Türmen und Dächern der königlichen Stadt Stuttgart, die Kirchenglocken läuteten zu Fest und Freude, nur eine Glocke schwieg, sie leuchtete in dem klaren Sonnenschein, leuchtete von Antlitz und Brust der errichteten Statue. Hundert Jahre waren gerade seit jenem Tage verflossen, wo die Glocke auf Marbachs Turm Freude und Trost der leidenden Mutter zu läutete, die ihr Kind gebar, arm im armen Hause, aber dereinst der reiche Mann, dessen Schätze die Welt segnet; hundert Jahre verflossen seit der Geburt des Dichters edler Frauenherzen, des Sängers des Großen und Herrlichen, seit der Geburt Johann Christian Friedrich Schillers.

In unseren Tagen scheint Das Lied der Glocke zu verklingen. Geschäftige Gedankenlosigkeit ist dabei nachzuholen, was weder Revolutionären noch Kriegsherren gelang: Die Glocke als Bindeglied zwischen dem „Ich“ und der Gemeinschaft in Frage zu stellen. Natürlich kommt "Der Göttin Vernunft" das Geklingel widrig vor, das so störrisch gegen den Zeitgeist anläutet und Hans Magnus Enzensberger hält Schillers Glocke gar für festgemauert und entbehrlich.

Er irrt. So wie der Glocke Ruf im Getöse unseres Alltags oft ungehört verhallt, so bleibt die Stimme aus den Tiefen unserer Seele ohne Widerhall und verklingt, wie der Glocke Klang, im einsamen Gedränge überfüllter Einkaufsstraßen. Glocken und ihr Schicksal sind –wie Schiller im Lied von der Glocke reimt– Bilder und Symbole für uns Menschen und für die Tiefen unseres Seins. Die Glocke steht für Frieden, Freiheit, Menschenrechte und Menschenwürde, die allzu oft gemeinsam mit den Glocken aus vielen Regionen dieser Erde verschwanden, vor allem bei uns in Europa.

Aber immer wenn wir der Glocke die Gelegenheit geben zu läuten, hüllt sie die Erde ein mit ihren Klängen, die Widerhall finden in den Weiten des Alls. Wenn wir ihr Gelegenheit geben erinnert sie uns von Zeit zu Zeit innezuhalten, Schlag für Schlag Gedanken an Unvergängliches, also an Dinge zu verschwenden, die wir nicht an den zehn Fingern unserer Hände abzählen können, das im wahrsten Sinne des Wortes Unbegreifliche. Besonders an Festtagen und am Übergang zum neuen Jahr verbinden Glocken mit ihren Klängen Altes und Neues, gestern, heute und morgen. Geschichte und Tradition leben auf, damit daraus Neues entstehen und erblühen kann.

Aus Erz gegossen, das aus den Tiefen der Erde kommt, steigt die Glocke aus der Grube empor und grenzt, wie Schiller reimt, an die Sternenwelt. Sie hüllt die Erde ein mit Klängen, die Widerhall finden in den Weiten des Alls und als „Stimme von Oben“ eine täglich neue Botschaft zu uns tragen. So ist die Glocke seit Jahrhunderten unverzichtbares Bindeglied zwischen dem „Ich“ und der „Gemeinschaft“, zwischen Zeit und Ewigkeit.

Und dies sei fortan ihr Beruf,

Wozu der Meister sie erschuf!

Hoch überm niedern Erdenleben

Soll sie im blauen Himmelszelt

Die Nachbarin des Donners schweben

Und grenzen an die Sternenwelt,

Soll eine Stimme sein von oben,

Wie der Gestirne helle Schar,

Die ihren Schöpfer wandelnd loben

Und führen das bekränzte Jahr.

Nur ewigen und ernsten Dingen

Sei ihr metallner Mund geweiht,

Und stündlich mit den schnellen Schwingen

Berühr im Fluge sie die Zeit.

Dem Schicksal leihe sie die Zunge,

Selbst herzlos, ohne Mitgefühl,

Begleite sie mit ihrem Schwunge

Des Lebens wechselvolles Spiel.

Und wie der Klang im Ohr vergehet,

Der mächtig tönend ihr erschallt,

So lehre sie, dass nichts bestehet,

Dass alles Irdische verhallt.

Jetzo mit der Kraft des Stranges

Wiegt die Glock mir aus der Gruft,

Dass sie in das Reich des Klanges

Steige, in die Himmelsluft.

Ziehet, ziehet, hebt!

Sie bewegt sich, schwebt,

Freude dieser Stadt bedeute,

Friede sei ihr erst Geläute.

_____________________________________________________________________

Das Manuskript wurde eigens für die Premiere und Uraufführung "Das Lied von der Glocke" zu Schillers 250. Geburtstag geschrieben, die Verse gekürzt. Die Evangelische Stadtkirche Karlsruhe war die adäquate Kulisse für die szenisch gestaltete Erzählung und Rezitation des Gedichtes mit Schauspielerinnen und Schauspielern des Badischen Staatstheaters Karlsruhe.

Badisches Staatstheater, Intendant: Achim Thorwald, Regie: Donald Berkenhoff

Orgel: Markus Christian Raiser - Manuskript, Konzeption und Gesamtleitung: Kurt Kramer